| ■■研究内容の紹介■■ 新規物質創製変換研究領域 |

| ■新規物質創製変換研究者■ 大須賀 篤弘→ 林 民生→ 丸岡 啓二→ 今堀 博→ 村上 正浩→ 小松 紘一→ 玉尾 皓平→ 時任 宣博→ 福田 猛→ |

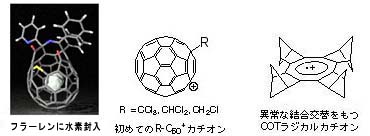

私達の研究グループは、自然界で大事な役割(クロロフィルやヘモグロビンなど)を果たすポルフィリン分子を中心に、新しい分子の世界を開拓しています。代表的な研究テーマには次のようなものがあります。 (1) ポルフィリン分子がまっすぐに繋がった長い分子の合成。合成した1024量体は、われわれの知る限り、世界でもっとも長い純粋な分子です。また、これを発展させて、ポルフィリンテープの合成も行っています。 (2) 光合成反応中心では、とても速い時間で電子や光子が移動する反応が大事ですが、こういった一連の過程を一つの分子で模倣できる分子の合成。 (3) ポルフィリンは4つのピロールと呼ばれるユニットが炭素と交互に結合した構造ですが、これの発展系である5以上のピロールは炭素と交互に環状構造になった環拡張ポルフィリンの研究も行っています。どんな化学に遭遇するのか、わくわくしながら研究をしています。  ↑このページの先頭へ 光学活性化合物(天然の糖やアミノ酸もその一例)は、医薬品などを中心にその有用性が増しており、私達の研究グループでは、遷移金属触媒を用いることにより、人工的に、効率的かつ高選択的に光学活性化合物を合成する手法(触媒的不斉合成)の開発を中心に研究を行なっています。以下、そのうちの2つの研究テーマを例に挙げます。 (1)ロジウム錯体触媒を用いた有機金属試薬の不斉1,4ー付加反応:遷移金属であるロジウムに(S)ーbinapという光学活性な配位子を配位させた錯体を触媒に用いることで、さまざまな電子不足オレフィンに対して、種々の有機金属試薬が付加し、高い鏡像異性体過剰率(>95% ee)で対応する1,4ー付加生成物を得ることがで きます。 (2)新しい不斉配位子としての光学活性ノルボルナジエンの開発とその応用:従来の金属触媒反応の不斉配位子(主に窒素やリン化合物)では達成できない反応性・選択性を得るために、全く新しい光学活性ノルボルナジエンを、触媒的不斉合成をキーステップとして調整することに成功し、これを用いて、さまざまな不斉触媒反応への展開を手掛けています。  ↑このページの先頭へ 薬や調味料あるいは化粧品など、私達の生活は途方もない数の化学物質によって支えられています。21世紀を迎えて、それらを効率良くつくり出すためのできるだけ環境に優しい方法が強く求められ、「グリーンケミストリー」という考えが大切になってきています。私達の研究グループでは、これを理想的な形で実現するための触媒となる「新しい有機化合物のデザイン」と、それを用いた「実際に使える化学反応の開発」を中心テーマとして研究を行っています。例えば、以下の図に示した光学活性な四級アンモニウム塩[1]は、比較的安価な原料から純粋に化学的な手法で合成できる金属を持たない有機分子触媒ですが、化学反応の際、一つの分子触媒が100回以上繰り返し仕事をして、私達にとって有用な天然型、非天然型のアミノ酸を無尽蔵につくり出す力を持っています。グリシンからパーキンソン病に有効な薬(L体のドーパ)を効率的に合成できるのは良い例です。将来的には、このようアプローチで付加価値の高い化合物を自由自在に合成できる決定的な触媒反応を開発し、研究成果の社会還元を実現していきたいと考えています。  ↑このページの先頭へ 私達の研究グループは、植物の光合成を人工的にまねること、すなわち“人工光合成”を目的に研究を行なっています。代表的な研究テーマには次のようなものがあります。 (1) 植物の光合成では、光により電子と電子が抜けた孔(ホール)のペアーが効率よく、しかも長寿命で生成します。この仕組みを人工的にまねることに初めて成功しました。 (2) 光合成をまねたシステムを、金属電極上に分子を並べることで作製し、高効率に光電流を発生することに初めて成功しました。 (3) 光合成で使われているクロロフィルの仲間(ポルフィリン)とサッカーボール分子(C60)を電極上に自発的に並べることにより、新しい有機太陽電池の開発に成功しました。  ↑このページの先頭へ 私達の研究グループは、有機化学の結合の多様性とさらに周期表のあらゆる元素を扱う無機化学のエッセンスを取り入れ、有機金属化学における画期的な「発見」を目指し、研究を行っています。今回はシクロブテンの熱的開環反応について紹介します。  シクロブテンの開環反応では一般的により空いている外側に置換基が回転する。例えば、1の場合は3のようなブタジエンを生成する。一方、同じ周期で原子番号が一つしか違わないホウ素が置換基としてついている2の場合、置換基がより混みあっている内側に回転したブタジエン4が得られる。これはホウ素が炭素にはない電子的な特性を有しているためである。 ↑このページの先頭へ 私達の研究グループは、自然界にはあり得ないような特別な構造をもつ分子を合成し、それによって珍しい性質を実現させることを目的に研究を行なっています。代表的な研究テーマには次のようなものがあります。(1) 穴開きフラーレンの合成と水素分子の封入:炭素原子だけでできた球状の分子、フラーレンに化学反応を使って穴を開け、これに水素分子を封入する。これによって、外界から隔絶された水素分子の珍しい性質が判る。(2) フラーレンカチオンの合成:アルキル基の結合したフラーレンの骨格から電子を取り去ることによって、プラスのイオンに変え、新しいフラーレン物質に作り変える。(3) 有機物のプラスイオンの安定化:通常は不安定で手に取ることもできないような有機物のプラスイオンを、炭素原子をつないだ枠組みで完全に取り囲むことによって、安定な結晶に変え、その正確な構造と性質を明らかにする。  ↑このページの先頭へ 私達の研究グループでは、機能性有機ケイ素化合物の創製と新規結合生成反応の開発をおこなっています。代表的な研究テーマを2つ挙げます。 (1) 14 族高周期元素σ結合を含む化合物は、σ共役とよばれる現象に由来する物性を示します。σ共役は立体構造の影響をうけやすいため、ほしい物性を発現させるためには、骨格構造を制御する必要があります。われわれは、多環構造の剛直性を利用して立体構造の精密制御をおこない、構造と物性の関係について研究しています。ケイ素が4つ鎖状に連なったテトラシランの立体配座とUV吸収の関係を表した例を図に示します。 (2) 遷移金属錯体を用いた新規触媒的結合生成反応の開拓や、ホモカップリング反応を用いたポリマー合成など、芳香環上のオルトメタル化反応を用いた新規化合物合成に関する研究も進めています。   ↑このページの先頭へ ↑このページの先頭へ 私たちは、高分子(原子・分子が多数つながった巨大分子)の構造を、各種の精密重合(合成)法や化学修飾法を用いて高度に制御し、発現する新しい性質にちなんだ、新しい機能性高分子材料の創製を目指しています。代表的な研究テーマは次のとおりです。 (1) 反応解析:精密重合法の反応機構を解明し、よりよい合成ルートを開拓しています。 (2) 新しい高分子材料の精密合成:様々な形状の高分子(線、分岐、網目型など)や様々な機能団(生体認識能、光機能、液晶性など)を持つ高分子を精密に合成しています。更に、応用として、超高密度高分子ブラシ(下述)、高分子で被覆したナノ粒子、ナノカプセルなど、世界初の材料を開発しています。 (3) 超高密度高分子ブラシの科学:髪をとくブラシになぞって「高分子ブラシ」と呼ばれる物質があります。私たちはブラシの超高密度化に成功し、その特異な性質(刺激応答性、分離特性、生体適合性、光機能など)を詳しく調べています。  ↑このページの先頭へ |

| 前のページに戻る |